宗教/精神世界の土台である「覚醒、超越(=神、大悟/解脱)」の正体を解く

· 約42分

前置き

以下、誰も興味を持てない内容なのでスキップ推奨。

何が主題か

先日の過去記事で、

数か月先に差し迫った自らの死について McKenna は

脳腫瘍の診断を受けても、「死に対する洞察はあまり得られなかった」が、「死んでいくこと」は「非常に不安な見通し」であると述べている。(0:54:39 - 0:55:24) 死自体は「通常の経験をはるかに超えており」、死の脅威は死の理解にはつながらないと考えている。(0:55:24 - 0:55:37)

と述べている。この MkKenna を含め、宗教/精神世界/哲学 にのめり込む人々はほぼ例外なく死を捉え損なっている。死をその内側から捉えようとしているから、死を捉え損なう。

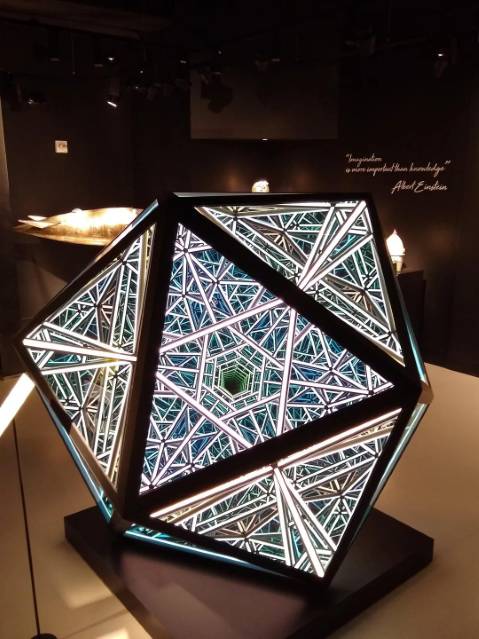

この状況を喩えると…。彼らは皆、下のように複雑に入り組んだ合せ鏡の内部に「仮想的に」入り込んで、合せ鏡が生み出した複雑怪奇な「無限回廊」を覗き込んでしまっている。だから、死も意識も捉えそない、覚醒(グノーシス)だの、タオだの、超越だの、空だの、大悟/解脱 だのといったヨタ話(=虚構の無限回廊)にはまり込んでしまう。

引用この件については、現時点で私に可能な限界まで追求したので、近く別の記事とする。

と述べた。以下がその「私に可能な限界まで追求した」内容。